2010.12.31

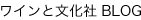

80年代、NYのホテル・モルガンの白黒の市松模様のバスルームを手掛けて”デザインホテル”という言葉を一躍世界的に広めたその立役者。コンコルド機の内装から仏文化省の執務室、スーパーマーケット・プリジュニックの大衆的家具まで20世紀という時代を駆け抜けてきたインテリアデザイナー、アンドレ・プットマンの回顧展がいまパリの市庁舎で開催されている。

「インテリアデザインとは文章の中の点や疑問符のようなもの…驚きや喜び、 感動を表現するための句読点の役割を果たすのよ。」 ――高級感あふれるミニマリズムにフレンチ・スノビズムをほどよくミックスした美。 そんなプットマンスタイルを世界中が認めた。 3ヵ月間にわたる彼女と過ごしたインタビューの日々、ある時、彼女はこんなことを言いました。 「デザインというものは常に生活に潤いをもたらしてくれる日常性があってこそ初めて価値があるもの。 大衆的でよりポピュラーなモノにこそデザイン性が必要よ。」

これは私がプットマンさんの本を上梓したときに書いた文章だが、「大衆的でポピュラーな物のなかにこそ”デザイン性”が必要だ」という言葉の奥には彼女の感性がすべて凝縮されているような気がする。フォントネ―修道院(現在はユネスコ世界遺産)を所有していた家族の一員として生まれ、幼少時代はブルジョアの厳格な教育をうけながらも常に時代に敏感で反骨精神旺盛だった彼女が辿り着いたところ、それは”大衆性”だった。ヨーロッパという階級社会が厳然と残るこの社会において、一部の特権階級だけが享受できるデザイン性の高い高級感などクソ喰らえ!! とでも言いたげなプットマンさん。ひとりでも多くの人に美しいものを手に入れてほしい、身近に使ってほしい、そんな彼女の姿勢こそが彼女の名を一躍世界的に押し上げた原点でもある。

それはパリの市庁舎の”公民館”のような場所で3ヵ月間という長い期間、無料で誰でもが見学できる、そんな展示方法を選んだのは誰よりもプットマンさん自身のチョイスでもあった。老若男女、入り口で長蛇の列に加わりながら、そんなことを漠然と思う師走の最後の日だった。

写真 パリの市庁舎に掲げられた『アンドレ・プットマン スタイルの伝道者』展の巨大なポスター