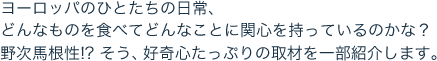

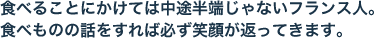

いつも鶯のような声で愛嬌たっぷりの我が家の近くのマルシェの名物おじさん。「そこのマドモアゼル!今日は何だか輝いてるね!あなたにぴったりのレタスだよ。」なんて言われれば、ついつい財布の紐も緩んでしまう。

※「パパは3ツ星シェフ」LOHAS Kids

「料理はレシピだけで語れるものではない」――そんな名句を残したフランス料理界の父アラン・シャベル。

その意志を継いで今、若いシェフたちは自由に新しいビジネスへとどんどんチャレンジしてフランス経済を引っ張っています。

「マルセル・ブロイヤーの椅子を二束三文で見つけてきたことが事のはじまりだった!」

アールデコというひとつのスタイルを時代のムーブメントにまで高めたヴァロア夫妻のパリのご自宅を拝見。

シンプルでモダン、ノーブルな素材は今でも美しさを失っていません。

「インテリアデザインとは文章の中の点や疑問符のようなもの…驚きや喜び、

感動を表現するための句読点の役割を果たすのよ。」

――高級感あふれるミニマリズムにフレンチ・スノビズムをほどよくミックスした美。

そんなプットマンスタイルを世界中が認めた。

3ヵ月間にわたる彼女と過ごしたインタビューの日々、ある時、彼女はこんなことを言いました。

「デザインというものは常に生活に潤いをもたらしてくれる日常性があってこそ初めて価値があるもの。

大衆的でよりポピュラーなモノにこそデザイン性が必要よ。」

※「アンドレ・プットマン パリのインテリア」阪急コミュニケーションズ

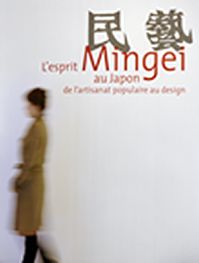

パリのケ・ブランリー美術館では柳宗悦の民藝運動を紹介する展覧会が大々的に開催されました。

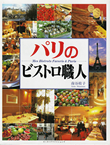

無名の職人たちの工芸品を美しいと感じていた宗悦の問いかけ。

一方ではルイ14世やナポレオンのような国王や皇帝がパトロンとなり職人を保護しながら最高級の一点ものを作らせようとするフランス。

同美術館の文化遺産・科学長のジェルマン・ヴィアットは「職人芸イコール斬新さという意味においては日本は理想的な国。

日々何げなく使っている道具に力強い生命感や美を追い求めている。

それは、まさに民藝のパワーそのもの。」だと言う。

アンドレ・プットマンと柳宗悦。

ふたりの間には時空を超えた共通点があったことをこの展覧会では教えてくれました。

※「フランス最優秀職人—ものづくりのエリートたち」Signature

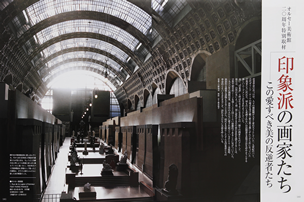

「・・・国家予算の1%を文化に費やすフランスでは、今でも政治と文化は切り離すことはできない。

第五共和制の歴代の大統領たちは7年間という長い任期を自分たちの足跡を歴史に残すことに情熱をかけた。

モダンアートの蒐集家として知られていたポンピドゥーは70年代に当時としては画期的な

地域参加型のポンピドゥーセンターを建てて文化を市民の憩いの場所に据えた。

ジスカールデスタンはオルセー美術館を、ミッテランはグラン・ルーヴル計画の名のもとに16年間の歳月をかけて

壮大なルーヴル美術館の修復に執念をかけた。

こうした大統領の肝いりプロジェクトの背景にはフランス独自の文化省、すなわち文化大臣の存在なくしては語れない。

かつてドゴールは戦後の混沌とした時代にインフラ整備の必要性からパリの都市計画を打ち出し、

パリを世界で一番美しい文化意識の高い街にしようとした。

当時、民間人だったアンドレ・マルローを文化大臣に起用して文化の重要性を唱えた。

「文化は国家の偉大な財産である」、そんな言葉通りに文化大臣の地位を他のどんな大臣よりも高いものと位置づけて国家の象徴にした。

そんなドゴールの思想はフランス国民にも受け入れられ、こうしてフランスの文化大国としての基礎が生まれたのである。・・・」

※『未来世紀型ロハス美術館』ソトコト

パリのモニュメント、オルセー美術館。その独創的な建物は息をのむほどに美しい。

産業革命真っ只中の19世紀のパリ、人々の価値観が大きく変わろうとしていたこの時代に

古代ギリシア・ローマ様式を受け継ぐ新古典主義にがんじがらめになっていた芸術家たちに代わり

印象派と呼ばれる一握りの画家たちが存在していました。

刻一刻と変わる光によって変化する風景は宗教や歴史的シーンを描くことと同じぐらい感動的だと感じていた人たち。

常に時代と向き合い自分の美意識をとことん信じている人たちを私はいつも尊敬しています。

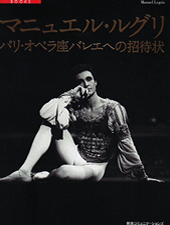

「バレエを通して学んだ哲学。

それは、物事のはかなさ。

肉体を含めて、すべてのものは永遠に続くことはない。

生きている一瞬一瞬を大切にしようと考えるようになったのです。」

――パリ・オペラ座のエトワール、バレリーナとして最高のポジションをいとも簡単につかみ取ったルグリ。

そんな舞台裏にお邪魔してインタビューを試みました。

真っ青な瞳の奥でキラキラと輝いていたバレエへの夢、情熱だけが人を突き動かしてくれることを教えてくれました。

ウィーンという街は不思議なところ。

とびきりのパティスリーやウィーンフィルの奏でるオペラ、舞踏会はいまでも盛んに繰り広げられています。

なかでもウィーン少年合唱団の歌声はまさに天使の歌声。

タイムスリップしたような旅でした。

※「森と音楽のロハス的楽しみ方」ソトコト

私の人生を変えてくれた人、そう言っても過言ではないぐらいバルタバスとの出会いは衝撃的でした。

馬を調教することのむずかしさ、ジンガロ座の仲間たちを家族のように大切に思う心。

見かけは怖い(実際にも怖い!)人だけど、とってもヒューマン。

ドキュメンタリー制作で4週間を共にした日々は私にとってはかけがえのない一生の宝になりました。

※「流浪の民 日本の美と出会う」ソトコト

※ソトコト

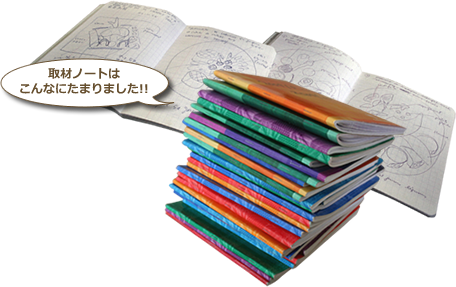

人と人がつながり対話をすることで、

こんなにも多くの人が出会い問題の解決の糸口になることを知ったのはやっぱり自分で行動してみたから。

考えているだけじゃダメ。

アクションを起こそう!

1991年、パリのど真ん中で起きたある老女の孤独死。

こんなにまでも社会に無関心が蔓延していたのかと、ひとりのパリの青年が『隣人祭り』を立ち上げました。

一年でたった一日でもいい。

マンションや地域の住人が食べ物や飲み物を持ち寄って集まろう。

きっと何かが生まれるはず。そんな隣人祭りを私は2008年に日本に紹介しました。

日本でも今、つながることはとっても必要です。

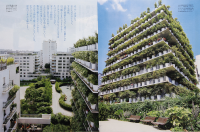

2011年5月27日18時、仙台市の奥山恵美子市長のあいさつで「隣人祭り」がスタート。

パリはまだ朝9時、「隣人祭り」の創始者アタナーズ・ぺリファンさんがカフェとクロワッサンの朝食で迎えると“あすと長町”の仮設住宅には100人近い人たちが炊き出しへ。

スカイプ交信によって仙台とパリが繋がりました。世界35カ国、約1200万人の市民たちが次々とリレー式に絆を深めていきました

※奥山市長と私、パリのぺリファン氏とスカイプでつながっている

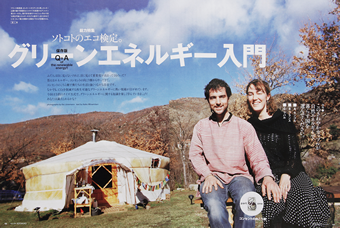

モンゴル風のパオに住み、太陽光パネルでエネルギーを起こしピレネー山脈の麓で農業を営みながら自給自足をしている若いカップル。

自分たちが出来る身近なところからエコを考えてみよう。

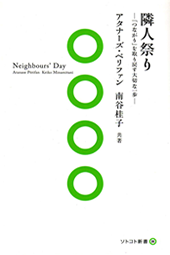

コンテナ輸送ではフランスナンバーワンを誇るルアーヴルの町に学生向けコンテナハウスが登場。

究極な環境保全と経済活動を目指してコンテナのリサイクルは同市にとっても死活問題。

防音と防湿重視、室内換気も普通のマンション並み。

これなら学生たちも安心して勉学に励めます。

※「in search of the eco-house」ソトコト

2005年、ルイ・ヴィトン社は持続可能な開発をめざして環境宣言しました。

丁度、愛知万博の時。サスティナブルな素材「塩」で作ったパビリオンを求めてゲランドまで塩職人に会いに行きました。

※「ルイ・ヴィトンの環境宣言」ソトコト

http://rinjinmatsuri.jp

http://rinjinmatsuri.jp