2015.07.23

曲線を描くガラス、それを支える骨組みには木やメタルがふんだんに用いられている。それはちょっと無機質な冷たい印象を与えるが、しかしパリの西、ブローニュの森の一角にたたずんでいることから緑が鬱蒼と茂っており、ちょっとしたエコロジカルな感じがうまく景観に溶け合っている。まるで巨大な爬虫類が翼を広げて森の中でゆったりと休んでいるかのような建物は遠くから見ても圧巻だ。昨年10月、鳴り物入りでオープンした『ルイ・ヴィトン財団』に行ってみた。

LVMHの総裁、ベルナール・アルノー氏はモダンアートのコレクターとしても知られているが、そんな氏が長年の夢を実現した美術館建設には建築家のフランク・ゲーリーによって実現した。ゲーリーといえばビルバオにあるグッゲンハイム美術館で有名だが、そこをはじめて訪れた時の衝撃はいまだに忘れられない。コンピューターグラフィックが建築分野に取り入れられるようになって以来、奇抜なデザインやあり得ない(!)と思えるアイデアが建築界にも頻繁に登場するようになって久しい。その火付け役ともいえるのが、このグッゲンハイムだったように思う。美術館という枠を大幅に超えたそのスケールのでっかさ、ビルバオという北スペインの中堅都市を一躍世界中の観光名所に変えてしまったその貢献度は凄い。たかが美術館、されど美術館である。

という訳で二匹目のドジョウを狙った(?)この美術館、その迫力度という意味ではもうひとつ感は否めないが、しかしゲーリーの建築ファンにとっては訪れる価値のあるものである。地下一階から地上4階までの建物はすべて展示室やオーディトリアムになっており、最上階には展望台を施した屋外テラスが360°、パリの街並みが見渡せるようになっている。家族連れ、あるいは友人を誘ってピクニック代わりにふらっと訪れてみるのがお勧めだ。

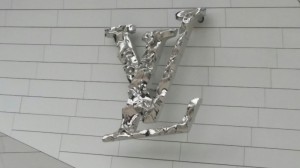

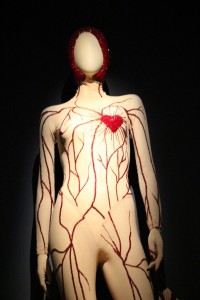

写真 緑に包まれた公園側からみた建物全体像。ルイ・ヴィトンのロゴを形にしたオブジェがトレードマーク。Pilar Albarracin, Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla の作品が飾られている一階のギャラリー。