2012.01.14

リオンから20キロ南下したところにヴィエンヌという町がある。特別どうといった町ではないのだが美食家たちにとっては”わざわざ訪れる価値のある場所”として有名だ。フレンチガストロノミーの父とも呼ばれ、はじめて3つ星を獲得したフェルナン・ポワンの名店「ラ・ピラミッド」がある。現在はパトリック・アンリルーというシェフが継承している。そんな彼の店を訪れてみた。

2009年に改築したレストラン&ホテルは一歩中に足を踏み入れるとそこは別世界。黄色を所々アクセントにしたメインダイニングはゆったりと心地よい。夜が更けてくると次第にトーンを落としていくライティング、夏場は冷房が直接客の肩にあたらないようにとカーブを描く天井内にクーラーは設置されている。ポワン亡きあと、1988年に後継者としてこの店を継いだシェフのパトリックはジョルジュ・ブランの教え子としても知られ、そのすらっとした体型は料理界の貴公子といった風情だ。そんな彼が興味深い分析をしてくれた。

ミシェル・トロワグロや三國清三シェフたちと「人間の記憶」というものについて考察したことがある。例えばレストランに行った時、客はどういうことに感動するのか? 1)料理 2)その場所の居心地 3)サービスなどの雰囲気 であると我々料理人は分析した。しかし一般人からなる大勢のモニターによれば 1)雰囲気 2)場所 3)料理 という意外な結果に終わった。 「料理が最後にくることは料理人としては何とも淋しい!」と苦笑しながらも、しかし人間の感動する記憶とは時として予想外だと語ってくれた。

かつてジェエル・ロブションがジャマンを閉店し、アトリエ・ド・ロブションを作る直前にインタビューした事があるが、その時に彼はこう言った。 「”コンヴィヴィアリテ”(=共歓)こそこれからのキーワード。料理とは適度に美味しくて、サービスも押しつけがましくなく、そして何よりも仲間とワイワイガヤガヤ、カジュアルに気軽に楽しめる店こそが時代が求めているものだ。」

3つ星を極めるために全神経を集中させていた彼の厨房内、極度の緊張と病的なまでの完璧度を競ってきた料理界の巨匠、そんなロブションがすでに悟っていたように、時代は確実に変わりつつあるのかもしれない。

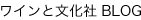

写真 熱くレストラン理論をかたるオ―ナン―シェフのパトリック・アンリルー。黄色をアクセントにしたテーブルセッティング、パトリックの創作料理。