2016.12.15

去る12月10日、早稲田大学の大隈記念講堂大講堂で『日本更生保護学会』の第5回大会が開催された。これは毎年恒例の学会で、日本更生保護学会が主催し早稲田大学社会安全政策研究所(WIPSS)が共催している。今年はフランスの就労支援団体『ジャルダン・ド・コカーニュ』の代表、ジャンギィ・ヘンケル氏を講演者にお招きし3時間半にも及ぶシンポジウムが行われた。

『ジャルダン・ド・コカーニュにおける就労支援について~「犯罪を行った者」に対する就労支援を中心に~』というテーマで約1時間の基調講演ではじまったこのシンポジウム、ジャルダンでは犯罪を犯した人たちを”社会的弱者” の一員とみなし、長期失業者やDV被害者、薬物依存症・・・など、あらゆるカテゴリーの人たちと混合させて自然農業による野菜作りで自立支援を目指している。1991年の設立以来、25年間、刻々と社会状況が変化する中で、今日では全国に130ヶ所、約4300人近い人たちが社会復帰を果たしている。

続いて私は2011年にフランスの国営TV “France 2″ が放映した「モワイヤンブリ農園」と呼ばれる更生保護施設の取り組みを紹介したドキュメンタリーを映像と共に紹介した。ここでは18人の受刑者たちが残りの刑期を刑務所以外の場所で全うしている一つの成功例だ。農業や牧畜によって生きることの意味や自然との共生、採れた野菜やミルクを販売するなど地域住民との交流によって更生してゆく彼らの姿を追ったドキュメンタリーだ。

孤立した人たちを排除することは社会にとって何のメリットにもならない。罪を犯した人たちも” 自分の過ち” を全うした後には、また社会の一員に戻らなければならない。そんな彼らを更生し自立へと導くためには許容範囲を超えた劣悪な環境下での刑務所に隔離しておくべきか? それとも人間本来の尊厳を引き出すために徹底した職業訓練によって社会へと還元すべきか? その答えはもう見えている。

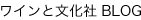

写真 早稲田大学のキャンパスで。クリントン大統領や中国国家主席の江沢民や胡錦濤、日本の小泉純一郎首相など、歴史を動かした錚々たる人物が登壇した同じ大隈記念講堂大講堂で講演! 「大変光栄なこと、気持ちも引き締まる」、そうコメントしてくれたヘンケルさん。でも素顔はとてもフレンドリーで人懐っこい。