2015.12.06

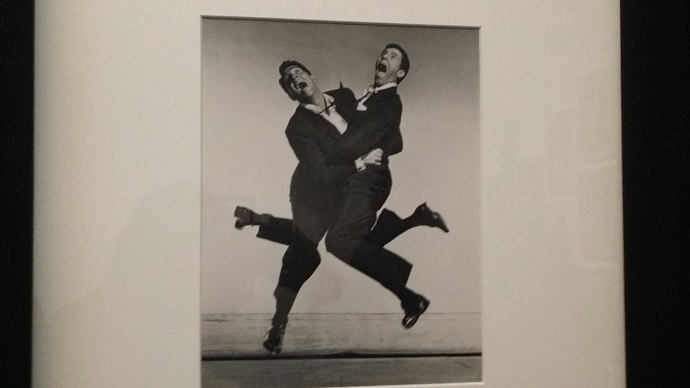

ディーン・マーチンとジェリー・ルイスといえばアメリカのコメディの黄金時代を代表するコンビ。そんなふたりが高らかにステップを踏んで踊っている一枚の写真。スピーディーに絡まりあう身体、その躍動感はまるでカメラのフィルターから飛び出してくるようだ。アメリカ人の写真家、フィリップ・ハルスマンの1951年の作品だ。

ラトビアのリガに生まれた彼は、15歳の時に父親のカメラに興味を持ち、以来、家族のポートレートを撮り続けているうちに人間の顔の様々な表情に魅かれていったという。この展覧会ではマリリン・モンローやサルバドール・ダリ、ジャン・コクトー、アルフレッド・ヒッチコックなどの一連の有名作品の他にも、”ジャンポロジー”と題してイギリスのウィンザー公夫妻をはじめオードリー・ヘップバーン、ジョン・スタインベック、リチャード・ニクソンなどなど、各界の錚々たる人たちにジャンプしてもらうという思いもかけない決定的瞬間をとらえた写真がなかなか面白い。そんなところにハルスマンの茶目っ気ぶりが伝わってくる。

『VOGU』や『LIFE』の表紙などアメリカを代表する写真メディアのトップを走り続けてきたハルスマン。その写真は今、21世紀を迎えた我々が見ても強烈なパワーで訴えかけてくる。そんな彼の『おどろかせて! 』と題した展覧会がパリの”ジュウ・ド・ポウム美術館”で開催されている。パリを訪れる機会があったら是非とも訪ねてほしい。

写真 「手のひらをラケットにみたててボールを打ち返すスポーツ」を語源に持つ”ジュウ・ド・ポウム”は、テニスがブルジョアのスポーツだとすれば庶民のスポーツとして13世紀に遡るとされている。そんな名前の付いたパリ市の美術館、チュイルリー公園の中にある。PHILIPPE HALSMAN “ETONNEZ-MOI ! ” 2016年1月24日まで www.jeudepaume.org